皆さん、今年ウナギを食べました?

シラスウナギの不漁で鰻丼の値段が高騰しているとの報道ばかりで、とても鰻屋さんの暖簾をくぐることができなかった。

2010年、水産総合研究センターが卵から成魚に育て、採卵して再び孵化させる完全養殖に世界で初めて成功したが、成長する割合が極めて低く、養殖への道は進んでいない。

ところが最近、長年謎だった幼生のエサがほぼ解明され、人工のエサを改善する手がかりが得られ、完全養殖の実用化へ一歩前進したとの研究成果が、英王立協会誌『バイオロジー・レターズ』に発表された。

世界で最も深いマリアナ海溝近くで孵化した後、死んだ植物・動物プランクトンをエサとしている可能性が高いことが分かったそうだ。

世界で最も深いマリアナ海溝近くで孵化した後、死んだ植物・動物プランクトンをエサとしている可能性が高いことが分かったそうだ。

これらは「マリンスノー」となって深海底に沈む途中で、海水温と海水密度の関係から一時的に水温25度程度、水深100~150mにたまり、ウナギの幼生のエサになりやすいことも分かったそうだ。

この研究は、東京大学大気海洋研究所と海洋研究開発機構の他に、地元田原市のいらご研究所が行っていたことにビックリ。

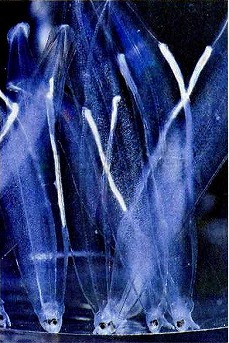

写真は養殖ニホンウナギの幼生の群れ(いらご研究所)

気軽に鰻丼が食べられる日も近い?。

野遊人

シラスウナギの不漁で鰻丼の値段が高騰しているとの報道ばかりで、とても鰻屋さんの暖簾をくぐることができなかった。

2010年、水産総合研究センターが卵から成魚に育て、採卵して再び孵化させる完全養殖に世界で初めて成功したが、成長する割合が極めて低く、養殖への道は進んでいない。

ところが最近、長年謎だった幼生のエサがほぼ解明され、人工のエサを改善する手がかりが得られ、完全養殖の実用化へ一歩前進したとの研究成果が、英王立協会誌『バイオロジー・レターズ』に発表された。

これらは「マリンスノー」となって深海底に沈む途中で、海水温と海水密度の関係から一時的に水温25度程度、水深100~150mにたまり、ウナギの幼生のエサになりやすいことも分かったそうだ。

この研究は、東京大学大気海洋研究所と海洋研究開発機構の他に、地元田原市のいらご研究所が行っていたことにビックリ。

写真は養殖ニホンウナギの幼生の群れ(いらご研究所)

気軽に鰻丼が食べられる日も近い?。

野遊人

PR