白川氷柱群の次は御嶽の麓にある清滝と新滝を見学。

清滝と新滝は「おんたけ2240「と言うスキー場への途中にある。

駐車場からすぐのところに清滝の入り口があり、御嶽不動尊がある。

3分の1ほど鳥居は雪の中

これが結氷した清滝

手前のプレハブは滝行の人のための更衣室。

さらに近ずいてみると、氷結した滝はまるで生き物のようにモコモコしている。

ボクの写真では滝は白く見えるが、実際はもっと青みがかった色をしている。

清滝からすぐのところに新滝がある。

野遊人

清滝と新滝は「おんたけ2240「と言うスキー場への途中にある。

駐車場からすぐのところに清滝の入り口があり、御嶽不動尊がある。

3分の1ほど鳥居は雪の中

これが結氷した清滝

手前のプレハブは滝行の人のための更衣室。

さらに近ずいてみると、氷結した滝はまるで生き物のようにモコモコしている。

ボクの写真では滝は白く見えるが、実際はもっと青みがかった色をしている。

清滝からすぐのところに新滝がある。

野遊人

PR

中日新聞の購読者に、毎月「C-Life」という小冊子が配布される。

今月号に「白川氷柱群」の記事と写真が掲載されており、これはぜひ見に行きたいと思い、先日本宮山を一緒に登った山友に、一緒に見に行かないかとメールを送った。

早速返事が来て、17日、もう一人の山仲間を誘い出かけてきた。

御嶽の清水が岩肌からしみ出し、それが凍りついた自然の造形。

木曽福島駅から車で30分、R20号線沿いにある。

長野県木曽町三岳、小坂温泉「けやきの湯」に駐車させてもらう。

玄関に「駐車するときは一言声をかけてください」と案内があり、宿の女将さんに声をかけると「どうぞ、どうぞ」と気軽に応じてくれた。

どうです、この迫力。高さ50m幅250m、夜間にはライトアップするそうだ。

氷柱は2か所あり、これはやや高いところにあるもので、道路上から撮影。

ここまで来るのに「白川氷柱群」の案内は2つしかなかった。

もっと宣伝すれば観光客が来るのにと思ったが、ここまで自家用車で来るにはスタッドレスタイヤを装着するなど冬装備が必要なので、誰もが来られる所ではない。

観光協会のサイトには、例年1月中旬から2月中旬が、最もきれいに氷結するとあり、よいタイミングであった。

我々はさらに足を進め、御嶽の清滝と新滝も見学してきた。

それは明日紹介しましょう。

野遊人

今月号に「白川氷柱群」の記事と写真が掲載されており、これはぜひ見に行きたいと思い、先日本宮山を一緒に登った山友に、一緒に見に行かないかとメールを送った。

早速返事が来て、17日、もう一人の山仲間を誘い出かけてきた。

御嶽の清水が岩肌からしみ出し、それが凍りついた自然の造形。

木曽福島駅から車で30分、R20号線沿いにある。

長野県木曽町三岳、小坂温泉「けやきの湯」に駐車させてもらう。

玄関に「駐車するときは一言声をかけてください」と案内があり、宿の女将さんに声をかけると「どうぞ、どうぞ」と気軽に応じてくれた。

どうです、この迫力。高さ50m幅250m、夜間にはライトアップするそうだ。

氷柱は2か所あり、これはやや高いところにあるもので、道路上から撮影。

ここまで来るのに「白川氷柱群」の案内は2つしかなかった。

もっと宣伝すれば観光客が来るのにと思ったが、ここまで自家用車で来るにはスタッドレスタイヤを装着するなど冬装備が必要なので、誰もが来られる所ではない。

観光協会のサイトには、例年1月中旬から2月中旬が、最もきれいに氷結するとあり、よいタイミングであった。

我々はさらに足を進め、御嶽の清滝と新滝も見学してきた。

それは明日紹介しましょう。

野遊人

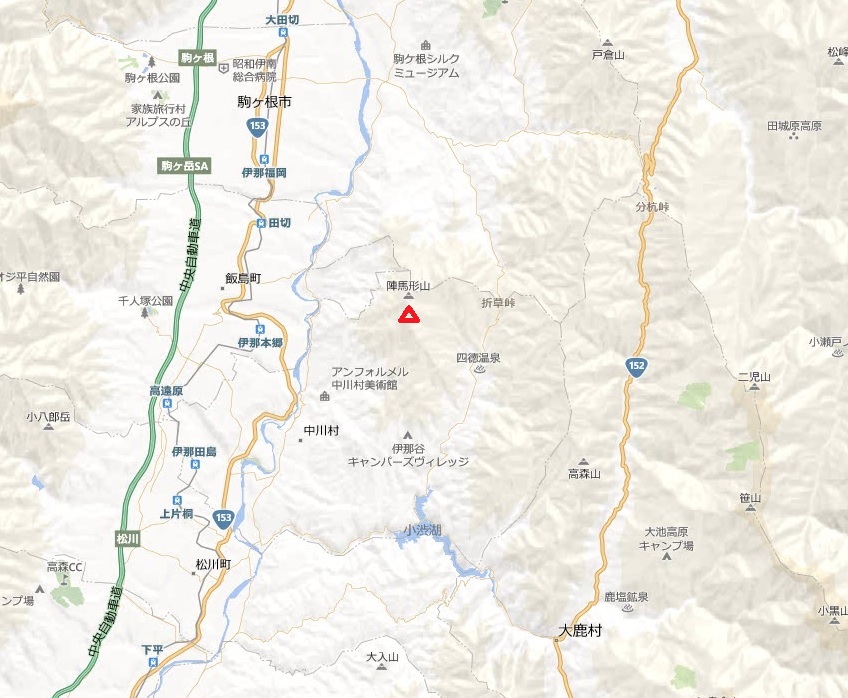

16日の日曜日、大口町に住む山友と、長野県中川村にある陣馬形山に登る予定であった。

標高1,445mとさほど高い山ではないが、山頂から前後に、中央アルプと南アルプスを望むことができ、また、車で山頂に行くことができるので、人気の高い山だ。

山友とは中央道阿智PAで待ち合わせて同乗する予定でいたが、14日から降り出した大雪で、待ち合わせ場所まで行くことは無理ではないかと、参加を断念した。

一方山友は、スタッドレスタイヤとチェーンで武装して山雪を敢行。

ところが飯田ICから中央道は不通、そこから下道で登山口を目指すが、雪かきがしていないため登山口にたどり着けない。

置車したところから山頂を目指すが、雪でルートが分からず、時間も迫ってきたため途中で引き返す羽目となった。

R153は現在でも通行止めの箇所があり、参加を取りやめて正解だった。

野遊人

標高1,445mとさほど高い山ではないが、山頂から前後に、中央アルプと南アルプスを望むことができ、また、車で山頂に行くことができるので、人気の高い山だ。

山友とは中央道阿智PAで待ち合わせて同乗する予定でいたが、14日から降り出した大雪で、待ち合わせ場所まで行くことは無理ではないかと、参加を断念した。

一方山友は、スタッドレスタイヤとチェーンで武装して山雪を敢行。

ところが飯田ICから中央道は不通、そこから下道で登山口を目指すが、雪かきがしていないため登山口にたどり着けない。

置車したところから山頂を目指すが、雪でルートが分からず、時間も迫ってきたため途中で引き返す羽目となった。

R153は現在でも通行止めの箇所があり、参加を取りやめて正解だった。

野遊人

江南市に住む山友から、本宮山のバリルート(一般道ではないコース)を歩きませんかと誘いが入った。

江南市と岐阜の各務ヶ原は近いので、各務ヶ原に住む山友に声をかけた。

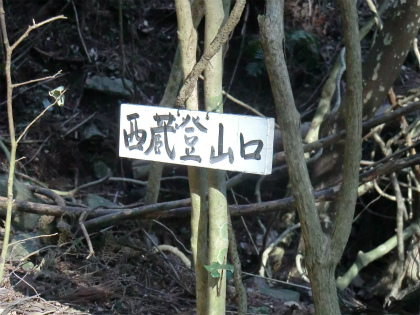

本宮山ウォーキングセンターで待ち合わせて、ボクの車で西蔵山登山口に行く。

ここから尾根に上がる。

バリルートと言ってもしっかり踏み跡がついていて、先日歩いた藤原岳孫太尾根のようなことはない。

檜の民有林から雑木林に変わり、しばらく行くと西蔵山山頂。

尾根道を上り下りしながら足を進めると、どういうわけか時々コースが外れるが、目印のテープがあるので、すぐにコースに復帰できる。

しかし分岐になると、どちらに行けばよいのか迷うところが二か所あった。

同行の山友は二人ともガーミンのGPSを携行しているので道に迷うことはない。

8日の土曜日は太平洋岸にも大雪を降らせたが、三河は雨であった。

山友には雪の装備はいらないと告げてあったので、誰もアイゼンやスノーシューは携行していない。

ところが本宮山山頂はこのように積雪している。

雪に登山靴を蹴りこんで歩く。

これは鹿の足跡。

ウサギと思われる足跡もたくさんあった。

4時間弱の歩行で山頂に到着。

ここでランチタイム。

ボクはミルフィーユ鍋を作り、二人に御馳走する。

山頂から南アルプスを眺めることができる所があり、そこに真新しい山名板があった。

ここからは木立が邪魔になるが、山名板には木立が写っていない。

どこから撮影したのだろうか、多分、右に2本ある鉄塔から、鉄塔の関係者(中部電力)ではないだろうか。

そう分かるとボクも鉄塔に登りたくなった。

これが本日歩いたコース。

下山路は何回も歩いているメインルート。

メインルートの紹介は後日にしましょう。

野遊人

江南市と岐阜の各務ヶ原は近いので、各務ヶ原に住む山友に声をかけた。

本宮山ウォーキングセンターで待ち合わせて、ボクの車で西蔵山登山口に行く。

ここから尾根に上がる。

バリルートと言ってもしっかり踏み跡がついていて、先日歩いた藤原岳孫太尾根のようなことはない。

檜の民有林から雑木林に変わり、しばらく行くと西蔵山山頂。

尾根道を上り下りしながら足を進めると、どういうわけか時々コースが外れるが、目印のテープがあるので、すぐにコースに復帰できる。

しかし分岐になると、どちらに行けばよいのか迷うところが二か所あった。

同行の山友は二人ともガーミンのGPSを携行しているので道に迷うことはない。

8日の土曜日は太平洋岸にも大雪を降らせたが、三河は雨であった。

山友には雪の装備はいらないと告げてあったので、誰もアイゼンやスノーシューは携行していない。

ところが本宮山山頂はこのように積雪している。

雪に登山靴を蹴りこんで歩く。

これは鹿の足跡。

ウサギと思われる足跡もたくさんあった。

4時間弱の歩行で山頂に到着。

ここでランチタイム。

ボクはミルフィーユ鍋を作り、二人に御馳走する。

山頂から南アルプスを眺めることができる所があり、そこに真新しい山名板があった。

ここからは木立が邪魔になるが、山名板には木立が写っていない。

どこから撮影したのだろうか、多分、右に2本ある鉄塔から、鉄塔の関係者(中部電力)ではないだろうか。

そう分かるとボクも鉄塔に登りたくなった。

これが本日歩いたコース。

下山路は何回も歩いているメインルート。

メインルートの紹介は後日にしましょう。

野遊人

昼食を終えて元来た道を、コースを気を付けながら帰る。

途中4人組のパーティを追い越す時、「冬の装備は使いましたか?」と聞かれた。

冬の装備とはスノーシューやアイゼンのことで、あまりにも雪が少なかったのでそんな問いかけをしたのだろう。

4人ともリュックにワカンを背負っている。

「せっかく積んできたのであえて使いました」と答え、笑いを誘った。

途中道が極端に細い、というよりなくなってしまい、コースミスに気付く。

回り込んで尾根道に出た。

足を進めると二又に出、左に行くと道がなくなる。

戻って右に行くとやはり道がなくなる。

地図で現在位置を確認するが、現在地が特定できない。

本来ならここで戻るのだが、左下へ続く踏み跡がある。

底を進むと太い道に出、立木に空のペットボトルが枝にかけてあり、間違いなく登山道と思った。

しかし足を進めると道がなくなる。

行きには見えなかった藤原岳の雄大な砕石場が見える。

迷ったという自覚はあるが、焦ってはおらず、カメラを収める余裕がある。

中央よりやや左のピークが藤原岳山頂。

踏み跡なのか獣道なのか分からないような細い道を降りると沢に出た。

地図には沢が3本あるが、どの沢か判断がつかない。

様子を見に沢を少し下ると、沢の底がコンクリートになっている。

そうなると近くに建設資材の運搬用の作業道があるはずだ。

沢を上がると、思った通り作業道があった。

ここで現在位置を確認できた。

車を置いた真反対の方向に出ることになり、通常より4kmほど長い道を歩くことになった。

赤の実線が歩いたコースで、本来は下のコースになる。

野遊人